Test Hammond XK-3c: Flexibel bleiben

Seit dem Erscheinen der Stageorgel Hammond XK-3c im Jahr 2007 sind etliche andere Modelle auf den Markt gekommen – von Hammond selbst und von Konkurrenten. Wir sind im Test der Frage nachgegangen, ob die XK-3c immer noch vorne mitspielt.

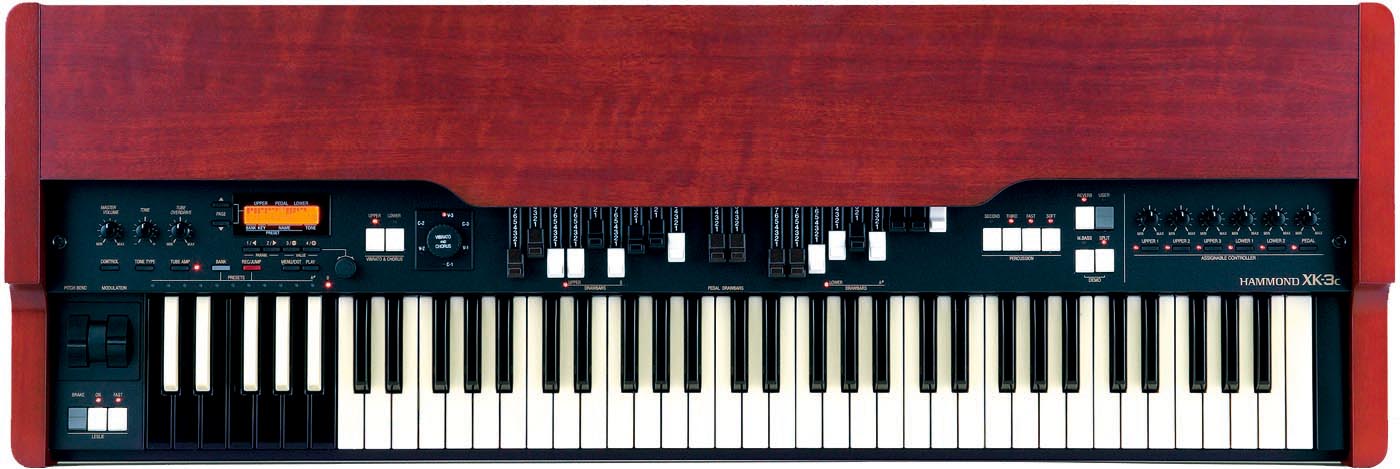

Einen Traum aus Holz bietet Hammond mit der Stageorgel XK-3c. Im Jahr 2008 ist das Instrument als Nachfolgemodell der XK-3 erschienen. Zu den augenscheinlichen Vorzügen gehört für Orgelliebhaber nicht nur das braune Holzgehäuse, sondern auch der modulare Aufbau des Instruments: Grundlage ist das Keyboard-Modell XK-3c. Dieses lässt sich um das Untermanual XLK-3 erweitern. Dazu passend hat man die Wahl zwischen dem Metallständer STXLK-3 und dem Holzstativ STXLK-3W, durch das dem Setup ein echter Hammond-B3-Look verliehen wird. Darüber hinaus gibt’s optional das Basspedal PK-25PXK und eine passende Bank – ebenfalls in Holz- oder Metallausführung erhältlich. Im Holz-Setup hat man eine ausgewachsene Orgel vor sich, die der B3 zum Verwechseln ähnlich sieht und auch deren Ausmaße annimmt. Hammond nennt das Set deshalb auch Mini-B3. Glück für den reisenden Organisten: Dank des modularen Konzepts wird das Schleppen einfacher bzw. man muss nicht zu jedem Gig alle Komponenten mitnehmen. Für den weiteren Test entscheidend ist die eigentliche Stageorgel XK-3c, da sie die Klangerzeugung und alle wichtigen Bedienelemente enthält. Kann das Instrument nach einigen Jahren am Markt der Konkurrenz immer noch die Stirn bieten?

Outfit

Klassische Eleganz bestimmt das Aussehen der XK-3c, das braune Holzgehäuse trägt wesentlich dazu bei. In der Mitte befinden sich Zugriegelsätze für Upper Manual (links angeordnet), Lower Manual (rechts angeordnet) und Basspedal (zwischen den Upper- und Lower-Zugriegeln). Rechts auf der Bedienoberfläche findet man die Percussion, Reverb und die zuweisbaren Controller, die mit dem „c“ in der Produktbezeichnung auftauchen. Diese jeweils sechs Drehregler und Schalter können orgelinterne Funktionen übernehmen oder mit beliebigen MIDI-Controllern zur Fernsteuerung von externen Klangerzeugern belegt werden.

Links auf der Oberfläche findet man Drehregler für Lautstärke, Ton und den eingebauten Röhrenvorverstärker. Die Chorus/Scanner-Vibrato-Simulation ist mit dem traditionell üppig dimensionierten Drehwahlschalter vertreten. Im Übrigen findet man Menütaster und ein zweimal 20 Zeichen großes LC-Display. Die Bedienschalter der Lesliesimulation oder eines über 11-pin-Anschluss angesteuerten Lesliekabinetts findet man links unterhalb der Pitchbend- und Modulationsräder. Zu den Bedienelementen muss man auch die unterste, invers kolorierte Oktave der Tastatur zählen. Wie bei den alten, elektromechanischen Hammondorgeln werden Klang-Presets über diese Tasten aufgerufen. Die übrigen 61 Waterfall-Tasten werden zum Spielen gebraucht, und dieses macht auf der perfekt abgestimmten Mechanik auch sehr großen Spaß. Die Tastatur kann per Split-Punkt geteilt werden, wenn kein separates Untermanual eingesetzt wird. Auch Manual Bass ist natürlich möglich.

An der Rückseite findet man alle Anschlüsse der Stageorgel: Kopfhörer, Line-Ausgang und Leslie-Anschluss, dazu Effekt-send- und Effekt-return-Weg, Fußschalter und zwei Expression-Pedal-Anschlüsse: einmal in Klinkenausführung, einmal als Multipin für das Hammond eigene EXP-100. Das MIDI-Trio bietet zwei Eingänge für Untermanual und Basspedal sowie einen Ausgang. Außerdem gibt es einen CF-Kartenslot. Auf den Speicherkarten lassen sich Registrationen abspeichern.

Sound

Die beiden VASE-III-Tongeneratoren der XK-3c wurden einst als Speerspitze der elektronischen Klangerzeugung bei Hammond entwickelt. Dass sie immer noch aktuell sind, sieht man unter anderem daran, dass sie auch in den jüngeren Instrumenten XK-1c und der SK-Serie eingesetzt werden. Die 96 mechanischen Tonräder der originalen B3 werden hier digital nachgebildet. Erzeugt werden wahlweise reine Sinustöne, oder diese werden durch mehr oder weniger „Verunreinigungen“ angereichert, um das Klangbild der analogen Orgellegenden nachzuahmen. Zu den charakteristischen Klangelementen gehört dabei der so genannte Keyclick, der das Schmatzen der neun elektrischen Tastenkontakte der analogen Instrumente nachbildet. Es gibt einen Attack-Click beim Drücken und einen Release-Click beim Loslassen jeder Taste. Die Lautstärke kann individuell angepasst werden. Aus heutiger Sicht wünschte man sich hier einen Algorithmus, der etwas mehr Zufälligkeit und damit Lebendigkeit ins Tastenschmatzen brächte. Angesichts des Modellalters der XK-3c kann man aber keine Kritik üben.

Klanglich kann man mit fünf verschiedenen Tonewheel-Sets arbeiten und diese jeweils von neu und clean bis alt und dirty einstellen. Zur Wahl stehen zwei B3-Modelle mit unterschiedlichen Vorverstärkern, ein cleanes Mellow-Set ohne Leakage- und Motorengeräusche, ein Transistormodell für typische Hammond XK-5-und Vox-Orgelsounds und ein Sägezahnorgelsound, der dem Farfisa-Klang nahe kommt. Außerdem kann man seinen eigenen Traumsound basteln, indem man alle 96 virtuellen Tonewheels einzeln editiert. Dass dabei Erstaunliches möglich ist, zeigte u.a. der amerikanische Organist Jim Alfredson, der den Sound seiner mechanischen B3 exakt digital nachbilden konnte. Sein Tonewheel-Set kann für die neueren SK-Modelle von der Hammond-Homepage heruntergeladen werden. Für die XK-3c wendet man sich per Mail an Jim Alfredson oder wird inzwischen auch in einschlägigen Foren und Mailinglisten fündig.

Abonnenten lesen mehr

Als tastenwelt-Abonnent können Sie sich in der Spalte rechts einloggen und diesen Beitrag in voller Länge online lesen. Als Benutzernamen geben Sie Ihre Abonummer, als Passwort Ihre PLZ ein. Beide Angaben finden Sie auf dem Adressaufkleber Ihrer tastenwelt-Ausgaben.

Noch kein kein tastenwelt-Abonnent? Abo jetzt bestellen!

Links

- Beitrag aus Ausgabe 5/2015 - Heft jetzt bestellen

- Beitrag aus Ausgabe 5/2015 - PDF-Epaper jetzt bestellen

Tags: Orgel